1.はじめに

ごきげんよう!椎名まつり(@417matsuri)です。今回の記事は2023年度の英検日程と申込み方法の一覧をまとめて紹介していきます。2023年度は従来型「英検」と「英検S-CBT」などの各方式について、2022年度を踏襲した形での実施となります。前年度と異なる、2023年度のみに行われる施策等についても、この記事で簡単に紹介します。

2020年度より、ペーパーテストの一次試験と面接の二次試験を組み合わせた従来型「英検」と呼ばれる方式のほかに、コンピューターで4技能の能力を測る「英検S-CBT」という方式が始まりました。これらの方式の違いや、受験日程・申込み日程の違いについても、わかりやすく紹介していきます。

「英検S-CBT」については別の記事で詳細に解説を行っているので、こちらもぜひ合わせてご覧になってください。

2.2023年度 英検の実施形式・変更点について

2023年度も、基本的には従来型「英検」と「英検S-CBT」の2つの方式がメインの方式となります。

「英検S-Interview」という形式もありますが、これは視聴覚・肢体不自由・吃音などの原因により配慮が必要な受験者のみが対象となる例外的方式です。従来型「英検」や「英検S-CBT」の受験が可能な皆さんはこちらについては気にする必要はありません。

また、「英検CBT」は2021年度より「英検S-CBT」に統合されたので、古い情報には注意しましょう。

以下で2つの英検の方式について紹介と比較をしていきますので、ぜひどちらの検定を受験するか、考えてみてください!

1.従来型「英検」と「英検S-CBT」の違いとは?

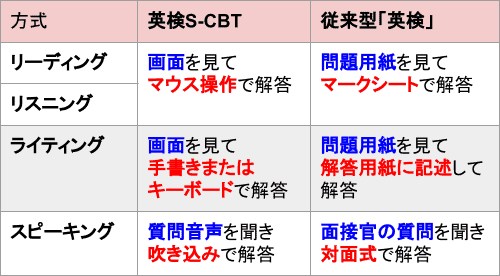

従来型「英検」と「英検S-CBT」の2つの形式それぞれの解答方法は以下の通りとなっています。従来型「英検」はいわゆるペーパーベースのテスト、「英検S-CBT」はCBT(Computer-based testing)の名の通り、コンピューターを使用した形でのテストになっています。

その他の大きな違いとしては、従来型「英検」についてはリーディング・リスニング・ライティングの能力を一次試験で測り、二次試験においてスピーキングの能力を試験する仕組みになっている一方、「英検S-CBT」では一度の試験で4技能すべての能力を測定するという点があります。

これらの違いについては一長一短で、以下のようにそれぞれの形式にメリット・デメリットが存在します。それぞれ見てみましょう。

従来型「英検」のメリット

・ペーパーベースのテストに慣れている人が多いので、特別な練習は不要

・二次試験が対面式のため、コミュニケーションが得意な人に向いている

従来型「英検」のデメリット

・一次試験に合格しないとスピーキング試験を含めたCSEスコアが得られないため、受験等でスコアを必要とする場合に不利になる場合がある

・対面形式の二次試験で緊張するという人が多い

「英検S-CBT」のメリット

・受験日程、会場が非常に多いため自分にあった日程と会場を選びやすい

・ライティングでキーボードを使って解答できるため、タイピングが早い場合は有利に進めることができる

・同様に、キーボード操作で後から編集をすることが容易にできる

・吹き込み形式の二次試験のため、緊張しにくいという人が多い

・一度に4技能すべての試験を行うことができるため、不合格でもCSEスコアが残る

「英検S-CBT」のデメリット

・毎月1度の申し込み開始日を過ぎてから申し込むと、受験できる日が限定される(受験できない場合も多い)

・画面を見ながら回答するリーディング・リスニングが解きにくいと感じる場合がある(慣れが必要)

・対面式のほうがスピーキング試験が解きやすいという人がいる

・同室の受験者と同時にスピーキング試験を行うため、恥ずかしいと感じる人がいる

・受験できるのは準1級から3級までに限られる

英検の結果を大学受験で使用する場合は、英検CSEスコアの提出が必要になる場合があります。このCSEスコアについては以下の記事で詳解しています。大学受験を考えて英検受験をされる方は、ぜひお読みになってください。

2.2023年度 英検の変更点(新検定料・再受験キャンペーン)について

ここ数年毎年改定が行われている英検の受験料ですが、今年度は「2023年度限定 学習支援キャンペーン企画」として、すべての級において2022年度の検定料から100円引きがなされます。従来型「英検」と「英検S-CBT」の受験料は下表の通りです。団体申込・個人申込のどちらであっても以下の受験料が適用されます。

なお、すでに一次試験に合格している場合、二次試験のみを受験することができる「一次免除」という制度がありますが、こちらの場合も受験料は変わりません。

| 1級 | 準1級 | 2級 | 準2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |

| 従来型「英検」 本会場 | 11,700 | 9,700 | 8,300 | 7,800 | 6,300 | 4,400 | 3,800 |

| 従来型「英検」 準会場* | ー | ー | 6,300 | 5,600 | 4,600 | 2,800 | 2,400 |

| 「英検S-CBT」 | ー | 9,800 | 8,900 | 8,400 | 7,100 | ー | ー |

また、準会場で英検4級・5級を受験して不合格となった受験者に対して、同一級・同一会場での受験では再受験の検定料が無料になる「英検4級・5級チャレンジキャンペーン」が実施されます。

準会場受験は団体申込のみとなっているので、こちらのキャンペーンの活用を希望される方は、所属している団体への確認をしてください。

3.2023年度 英検の日程と申込方法について

2023年度の英検の日程と申込方法についてですが、こちらも従来型「英検」と「英検S-CBT」で異なっているため、それぞれについて説明をしていきます。今年度は両形式において、基本的に昨年度と同じ流れとなっております。

とはいえ、英検受験は初めてという受験者の皆さんも多いと思いますので、以下の内容を読んで、最適な受験方法や受験時期を検討してみてください。

上述の通り、英検には従来型の「英検」と「英検S-CBT」という2つの受験方式があり、年に3回設定されている検定期間ごとに従来型「英検」を1回、「英検S-CBT」を2回の合計3回まで受験することができるようになっています。1年間では3回の検定期間があるので、年間最大で9回まで英検受験のチャンスがあることになっています。

1.従来型「英検」の日程と申込方法について

従来型「英検」については年3回の受験日程しかないため、あまり悩むことはないのですが、準会場については一次試験日程が6日間あります。準会場受験をする場合は所属している学校や塾などの団体に、どの日程で受験が実施されるのかを確認するようにしましょう。

また、二次試験にはA・B・Cの3つの日程があります。受験者の年齢と受験級、そして受験地によって日程が分かれていますので、事前に必ず確認をしておきましょう。個人受験の場合の日程は以下の表の通りです。

| 年齢/受験級 | 1級 | 準1級 | 2級・準2級・3級 |

| 20歳以下 (2002年4月2日以降生まれ) | A日程 | A日程 | B日程 |

| 21歳以上 (2002年4月1日以前生まれ) | C日程 | 一部都市部はC日程・その他はA日程 | B日程 |

「二次試験のC日程」については21歳以上の英検1級・(一部の受験地のみ)準1級の個人受験者のみが対象となる日程です。英検1級の受験者及び、札幌・仙台・横浜・千代田・新宿・世田谷・新潟・名古屋・京都・梅田・天王寺・広島・福岡・沖縄本島南部を二次試験の希望受験地にした英検準1級の受験者の皆さんのみが対象となります。

なお、団体受験の場合は団体の区分と受験級によって日程が分かれており、小学校・大学・短大・塾の2級・準2級・3級のみB日程、その他はA日程と分かれています。ただし、団体責任者による変更も可能になっているため、所属する学校・塾等の団体に事前に確認することをオススメいたします。

申込方法については、個人申込の場合は特約書店を通じた申込、コンビニ申し込みのほか、英検ウェブサイトからの申込みが可能です。申込期間になると英検ホームページより申込が可能です。団体申込の場合はいくつか申し込み方法がありますので、所属する団体に確認を取りましょう。

以下は簡単な従来型「英検」の申込期間、試験日程の一覧になります。詳細については表の下にある英検公式サイトの「受験案内」ページを参照してください。

| 第1回英検 | 申し込み期間 | 一次試験 | 二次試験(ABCは日程) |

| 本会場 | 3/31(金)~5/2(火) | 6/4(日) | A7/2(日) B7/9(日) C7/16(日) |

| 準会場 | 受験団体の指示に従うこと | 5/26,27,28 6/2,3,4 | A7/2(日) B7/9(日) |

| 第2回英検 | 申し込み期間 | 一次試験 | 二次試験(ABCは日程) |

| 本会場 | 8/1(火)~9/8(金) | 10/8(日) | A11/5(日) B11/12(日) C11/23(水・祝) |

| 準会場 | 受験団体の指示に従うこと | 9/29,30 10/1,6,7,8 | A11/5(日) B11/12(日) |

| 第3回英検 | 申し込み期間 | 一次試験 | 二次試験(ABCは日程) |

| 本会場 | 11/1(水)~12/14(木) | 1/21(日) | A2/18(日) B2/25(日) C3/3(日) |

| 準会場 | 受験団体の指示に従うこと | 1/12,13,14,19,20,21 | A2/18(日) B2/25(日) |

2.「英検S-CBT」の日程と申込方法について

「英検S-CBT」は、基本的に年3回の受験日しかなかった従来型「英検」とは異なり、毎週土曜・日曜を中心に、平日の夕方にも受験が可能です。受験の回数については、第1回から第3回までの受験回ごとに2回までとなっています。受験回については4月から7月が第1回、8月から11月が第2回、12月から3月が第3回と区分されています。具体的な受験のパターンについては以下の例のようになっています。

例:6月に1回、7月に1回、8月に1回受験

→第1回に2回、第2回に1回となっておりセーフ

5月に1回、6月に1回、7月に1回受験

→第1回の期間中に3回になるためアウト

5月に2回受験

→同じ期間中でも、2回までなら連続受験しても問題なし!

また、「英検S-CBT」については受験月ごとに申し込み期間が設定されており、例えば2021年9月の受験分は7/12に申し込み開始、10月の受験分は8/10に申し込み開始といった形になっていました。また、おおよそ2ヶ月先の「英検S-CBT」までしか日程と申込期間が公開されないため、「英検S-CBT」の受験を考えている場合は定期的に以下のページをチェックするようにしましょう。日程については記載すると膨大なデータ量になるため、このリンクから確認をしてください。

そして、申込に関係する重要なポイントとして、「英検S-CBT」は予定している席数が埋まった段階で申し込みが締め切られてしまいます。従来型「英検」には定員がありませんが、「英検S-CBT」は定員があるという点にはぜひ注意をしましょう。日程やテストセンターによっては申込が開始してすぐに満席になってしまう場合もあります。確実に受験をしたい場合は申込開始直後に申込を行うことをオススメします。

なお、受験申込は以下のページからオンラインで行う形になっていますが、「英検S-CBT」に限り、申込の際に規格に沿った「顔写真のデータ」が必要になります。ページ下部にある注意事項をよく読み、写真を撮影してから申し込み手続きを行いましょう。

4.おわりに

今回の記事では、2022年度の英検の受験形式・日程・申込方法についてまとめてみました。従来型「英検」だけでなく「英検S-CBT」を選択肢に入れると、受験のチャンスが圧倒的に増加します。また、「英検S-CBT」は従来型「英検」にない多数のメリットがあるので、ぜひ受験を検討してみてください!

受験する英検の級が決まりましたら、ぜひ以下の記事を読んで、それぞれの級の対策を始めてみましょう!

コメント